〜遠近レンズと中近レンズ〜 石川県金沢市の眼鏡店・OptPal(オプトパル)

中近レンズというのは、 基本的な構造は遠近両用の累進レンズと変わりません。

まず、遠近レンズにしろ中近レンズにしろ、 注文に必要な度数は、遠用度数と近用加入度です。

近用加入度と言うのは、遠用度数と近用度数の差です。

遠用度数 Sph+3.00D 近用度数 Sph+5.00Dの時、近用加入度数は +2.00Dです。

これを踏まえまして、 下手な作図で申し訳ないですが、

遠近の場合、2の水平視線(アイポイント位置)がレンズを透過した場合、遠用度数が得られます。

中近の場合、2の水平視線では、近用加入度数の○○パーセントが与えられた度数が得られます。

○○パーセントはメーカー、硝種によって変わります。(20〜40くらい)

では、1の上方回旋した視線の位置ではどうでしょうか?

遠近では、(収差などの影響を無視したとして)遠用度数のままです。

中近では、硝種によって度合いは違いますが、上に上がるに連れて遠用度数に近づいていきます。

アイポイントよりも10〜13mm上方で遠用度数が得られる場合がほとんどです。

中近は、中間距離から近用距離しか見えないレンズだと思っているかたは多いですが、

実は、処方値やアイポイントから上のスペースが確保できれば遠用度数も得られます。

3の下方回旋した位置では、 これも硝種や累進帯長の選択によって変わりますが、

所定の距離だけ下方回旋すれば、近用度数が得られます。

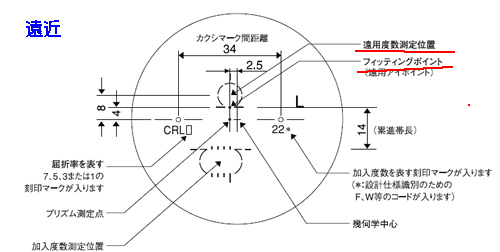

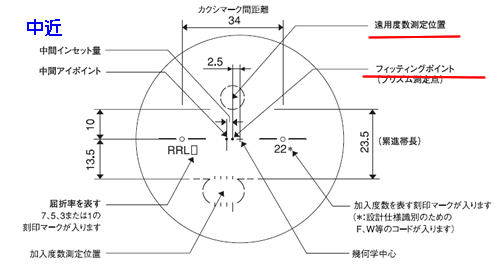

今度はレンズを正面から見たレイアウト図です。

上が遠近レンズ、下が中近レンズのものです。

フィッティングポイントというのは、最上図で言うところの水平視線の通る個所です。

遠近の場合は、フィッティングポイントが遠用度数測定位置と隣接していますが、

中近の場合はフィッティングポイントとは大きく離れていて、

フィッティングポイントは、すでに累進帯という、度数が累進的に変化する個所に置かれています。

つまり、構造としては、累進的に近用加入度数が与えられるレンズという意味では同じですが、

その設計には大きな違いがあるわけです。

遠近の場合は、遠用部分を重視して、より広い遠用部と、視界の揺れやゆがみを軽減するような設計を優先します。

対して、中近の場合は、中間距離から近方を見る部分に、より広い視野を与えることを優先し、

揺れやゆがみは余り考慮しません。

フレームのサイズによっては、充分な遠用度数を確保できるとは限りません。

一部のメーカーには、遠近と中近の中間のような累進レンズがあります。

アイポイント位置で、わずかに近用加入度が与えられた、累進帯長の長いタイプのものです。

遠用部のシャープさには欠けますが、 遠近累進の揺れやゆがみに、なかなか慣れなかったかたでも掛けられるようになるほど、 揺れゆがみが非常に少なくなっております。

常用できて、中近重視ということでしたら、この種類のレンズをお試しいただくのも良いかもしれません。

中近レンズは、度数決定、アイポイントの位置調整を慎重にせねばなりません。

メーカーによって近用加入度の入り方が違うので、

レンズ面の視線の通る位置と、その部分の度数配分がわかっていないと、ひとりひとりの環境に合わせるのが難しくなるでしょう。

そして、一番シビアな点は、調節バランスです。

これが適切に取れていないと、左右でピントの合う距離が変わってしまいますし、 そのズレも遠近レンズに比べるとわかりやすく出ます。

中近レンズは、使いこなせると、非常に使い勝手の良いレンズではあります。

遠近両用レンズと中近レンズ、上手に使い分けて、老眼と仲良く付き合っていくのが良いのではないでしょうか。

石川県金沢市の眼鏡店〜OptPal(オプトパル)